di Eleonora Vicario Venire in contatto con un centinaio di lettere scritte da uno psichiatra, Clodomiro Bonfigli[1], a un suo collega, Serafino Biffi, è stato scoprire dalla viva voce dei protagonisti il mondo psichiatrico della seconda metà dell'800. A proposito di questo manicomio, nell’Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali del 1874, si legge:

Sono lettere tra colleghi legati da stima ma anche da affetto dove vi si raccontano le lotte, le conquiste e i cambiamenti che nell'arco di venti anni sono avvenuti in ambito medico. Emerge anche il carattere dello scrivente e le sue speranze, prima tra tutte, il desiderio di cambiare il rapporto con i pazienti ricoverati nei manicomi delle città in cui ha operato: Reggio Emilia, dove ha iniziato la sua carriera (1871), Ferrara (1873) e infine Roma, a Santa Maria della Pietà, dove rimase fino al 1905.

Dopo la morte del Gambari, nel 1873 la direzione del Manicomio ferrarese viene assunta da Clodomiro Bonfigli, già vicedirettore del Manicomio di Reggio Emilia e che diverrà, di lì a poco, una figura di spicco della nuova scienza freniatrica italiana. Con Bonfigli il Manicomio, partendo da una condizione ancora poco felice, viene ampliato con nuove fabbriche, trasformato e riorganizzato secondo le più moderne concezioni del tempo. Egli riesce a trasformare il Manicomio di Ferrara in uno dei migliori istituti dell’epoca e costituisce intorno a sé una vera scuola freniatrica. (Tamburini, 1918).

In tutta la sua carriera, Bonfigli ha indirizzato il suo interesse principalmente alla trasformazione del rapporto medico-paziente; ha messo in atto già nel manicomio di Ferrara l’ergoterapia (che una certa psichiatria attualmente definisce sfruttamento del paziente) per stimolare nel paziente un rapporto di realtà e per creare degli interessi che potessero inserirlo in un contesto relazionale. E’ stato insegnante della Montessori, la quale ha portato nel mondo le teorie che l'hanno resa famosa ma che nascevano dalla mente di Bonfigli. Presidente della Deputazione di Storia patria dell’Emilia e delle Marche, fu eletto nel collegio di Camerino (Macerata), nella XX Legislatura del Regno d’Italia (05.04.1897 - 17.05.1900)- impegnato soprattutto nella realizzazione d’istituti medico-pedagogici e classi differenziali. Insieme a Leonardo Bianchi (neuropsichiatra e Deputato) ha poi tracciato le linee della nuova legge Giolitti del 1904[2] che regolava i manicomi. Fu un vero precursore; carattere forte e rigoroso, battagliero (come dimostra la querelle con il Lombroso sulla pellagra), ha intrattenuto rapporti internazionali traducendo testi di illustri colleghi e producendo anche un gran numero di lavori personali. Sicuramente nell'Ottocento e fino alla legge Basaglia, le condizioni degli ammalati psichiatrici nei manicomi erano drammatiche: al tempo di Bonfigli, per la cultura psichiatrica ancora agli albori e, con una capacità di intervento terapeutico elementare, era estremamente difficile “curare”. Le possibilità terapeutiche con i farmaci che abbiamo attualmente nascono nel ‘900: nel 1903 fu commercializzato il barbital, il primo barbiturico; la clorpromazina – il primo neurolettico - è stata sintetizzata l’11 Dicembre 1951 da Paul Charpentier e nel 1954 il dott. Leo Sternbach iniziò a studiare le benzodiazepine. Fino ad allora, la contenzione, i bagni freddi e l'isolamento erano le uniche forme efficaci per impedire al paziente di provocare danni a sé o agli altri. Nella Rivista clinica di Bologna, apparve un articolo di Bonfigli che ci dimostra quali fossero le capacità terapeutiche che la scienza offriva. (Bonfigli, 1870). Come in tutti i tempi, poi, e in tutte le culture, l'uso strumentale del ricovero coatto - contro eredi scomodi o rivali politici -, veniva praticato profusamente e, inoltre, le condizioni igieniche e di accoglienza erano estremamente carenti in tutti i manicomi. Che dovesse quindi esserci un miglioramento - o meglio una rivoluzione - nel sistema manicomiale moderno, era inevitabile. Ma quanto messo in atto con la legge Basaglia è stato estremamente incompleto. La grande rivoluzione della chiusura dei manicomi doveva essere preceduta da una organizzazione capillare di assistenza domiciliare o nelle case famiglia; organizzazione ancora oggi disastrosa. Quello che è accaduto in realtà, è stata la chiusura dei lager per lasciare i pazienti in balia delle famiglie, naturalmente incapaci di far fronte alla malattia; sono state piuttosto provocate altre patologie di tipo ansioso, se non addirittura depressivo, nei familiari costretti a convivere con soggetti scarsamente gestibili, per l’assunzione saltuaria della terapia farmacologica, con crisi di aggressività e di fughe dall'ambiente domestico. Simile situazione nelle case famiglia, per lo più improvvisate, senza personale adeguato o scarso, frequentemente stimolate dalla possibilità di lucrare grazie all'accoglienza di un soggetto psichiatrico. Altra alternativa: pazienti ricoverati in strutture di lungodegenza con diagnosi fittizie insieme ad anziani fragili e incapaci di difendersi da soggetti con crisi di aggressività; oppure pazienti liberi di salire sugli autobus e di aggredire verbalmente o fisicamente altri passeggeri, per questo ricoverati con TSO ma per un tempo estremamente limitato proprio dalla legge; dimessi sedati (non curati), certi che non avrebbero più assunto terapia perché non consapevoli di malattia... fino al prossimo TSO. Ancora, famiglie facoltose che possono permettersi il ricovero in costosissime cliniche private o reparti ospedalieri carichi di pazienti e con pochi operatori; tranne poche, pochissime isole felici. Probabilmente, invece di una chiusura, sarebbe servita una ristrutturazione del sistema manicomiale con l’assistenza di personale qualificato, con la progettualità della cura, del recupero del paziente e del suo inserimento nel tessuto sociale. Sarebbe stata una riforma più equa e meno “politica”. Non è detto, però, che non si possa rimediare.

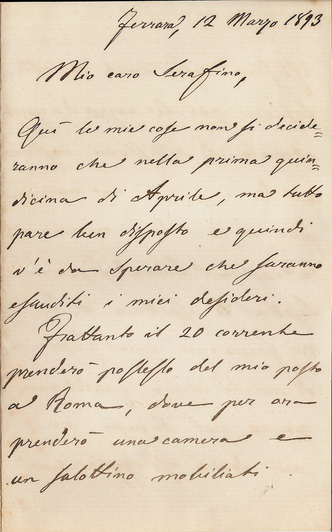

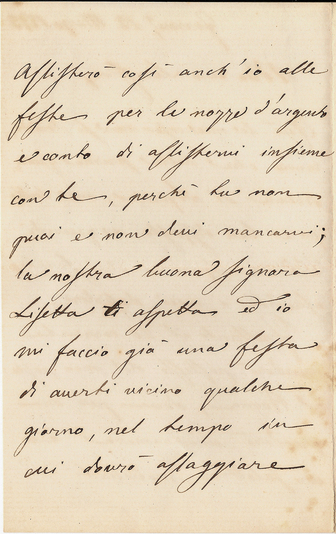

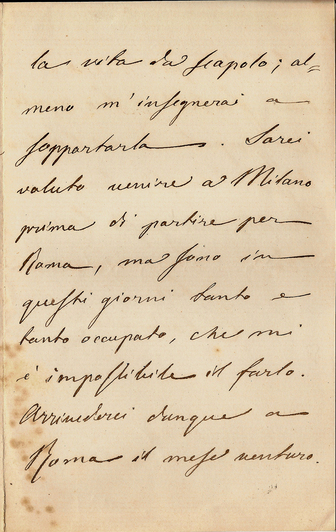

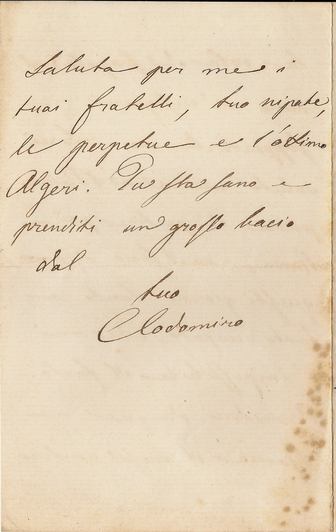

Lettera in cui parla dei festeggiamenti in programma a Roma - sua nuova sede - in occasione dei 25 anni di nozze di Re Umberto I e della Regina Margherita.

%20-%20copia%20-%20copia.png)